9月のゆるつな ご参加ありがとうございました!

先日開催した「9月のゆるつな」も、多くの方にご参加いただき、ありがとうございます。

今回は、「在宅緩和ケア③呼吸器疾患」をテーマに当院の橋本香莉医師をコメンテーターに迎え、呼吸器疾患における緩和ケアのあり方と、多職種での関わりについて学びを深めることができました。

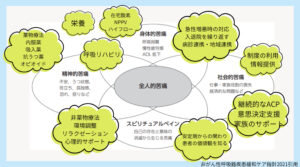

冒頭では緩和ケアシリーズの振り返りとして、緩和ケアが「エンド・オブ・ライフケア」を含む幅広い概念であること、そして患者さんが抱える苦痛は身体的なものだけでなく、心や社会的背景、スピリチュアルな部分も含むことが確認されました。

この”トータルペイン(全人的苦痛)”の考え方をもとに、患者さんを多面的に捉えて支えることの重要性が改めて共有されました。

「緩和ケア=がんの終末期ケア」という印象を持つ方も少なくありませんが、これまでのシリーズでもお伝えしてきたように、がん以外の慢性疾患──たとえば心不全や呼吸器疾患などにおいても、病状が安定している時期から緩和ケアの視点で関わっていくことがとても大切です。

呼吸器疾患は、よく聞く病名として「COPD(慢性閉塞性肺疾患)」や「間質性肺炎」などがありますが、これらは増悪と寛解を繰り返しながら、徐々に身体機能が低下していく経過をたどります。

特に息切れによる行動制限は、日常生活に大きな影響を与え、ADLの低下や役割・趣味の喪失につながります。

また、呼吸器疾患の苦しさは外から見えにくいという特徴があります。

しかし実際には、「息ができない」ことへの恐怖や不安を抱えながら日々を過ごしている患者さんも多く、そのつらさに寄り添う視点がとても重要だと改めて感じました。

こうした背景からも、呼吸器疾患における緩和ケアは、身体的な症状への対応だけでなく、心理的・社会的な支援、そして生活全体を支えるケアが求められます。

そのためには、患者さんがどのようなつらさや不安を抱えているのか、そしてその苦痛にどう向き合い、支えていくかを多職種で考え、連携する大切さを再認識することができました。

当院では、ケアマネジャーさんをはじめ、地域の多職種の方々と連携しながら、患者さんの支援に取り組んでいます。 日頃より温かいご協力をいただき、心より感謝申し上げます。

次回10月のゆるつなは・・・

在宅緩和ケアシリーズ④事例紹介

の予定です。

皆様のご参加をお待ちしています!